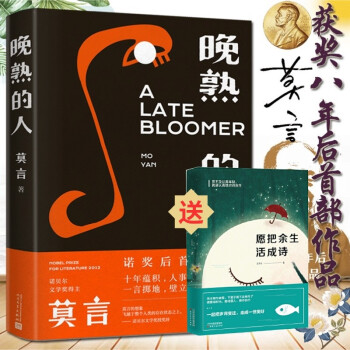

“诺贝尔文学奖得主莫言,获奖后的首部作品。”

顶着这道无形的压力,莫言终于出书了。此时距离他2012年获得诺贝尔文学奖已经过去整整8年。

《晚熟的人》其实是莫言的短篇集,收录了他获奖前后的12部中短篇。

书中描写了很多他身边的“小人物”,有街坊邻居、有亲朋好友、有同行等等。

日本的诺奖得主大江健三郎曾说过这样一句话:如果在世界上给短篇小说排出前五名的话,莫言的应该进去。

在这本书中,我开始理解莫言的语言魅力,也有点喜欢他了。

是的,以前并不喜欢莫言,或者说脑海中没太多印象。

只知道他获得了诺贝尔文学奖,只知道他的几部作品被张艺谋拍成了电影,只看过他的《红高粱》,看了开头觉得冗长无趣,便没有继续读了。

我对莫言的了解仅此而已。

在图书馆读芥川龙之介的《罗生门》,第一次体会到短篇小说的魅力。

此后读到的《象棋的故事》《人鼠之间》《羊脂球》等,让我更加坚信,唯有短篇小说才是考量一个作家真正实力的标准。

《晚熟的人》里的几个短篇,谈不上顶尖,绝对也是上乘了。

“有的人,小时胆小,后来胆越来越大,”蒋二道,“有的人,少时胆大,长大后胆越来越小,这就是早熟和晚熟的区别。”

这句话是晚熟的蒋二对早熟的常林说的。早熟的常林越活胆子越小,最后喝百草枯自杀了。

晚熟的蒋二小时候是村子里远近闻名的“傻子”,后来某天突然顿悟了,借着莫言成名的机会发了财。

不过,晚熟的蒋二只是世俗意义上的晚熟,绝不是符合莫言心中的晚熟标准。

莫言认为晚熟分为两种,第一种是,现实生活中,有的人看起来智力没有开化,干一些被大家嘲笑的傻事,但是后来事实证明这样的人一点都不傻。

还有一种人,很长一段时间内是故意装傻,揣着明白装糊涂,以此回避掉很多的矛盾。

蒋二就属于后者。

晚熟的蒋二做了太多投机的事情了,就连后面博得满堂彩的戏,也是被安排的满满的。到最后,聪明人反被聪明误。

杨千嬅唱的《人情世故》中有句歌词,假装什么都糊涂,假装什么都瞑目,小聪明没用,扮小人物,完全作不了主。晚熟的蒋二尚不具备大器晚成的智慧,还是小人物的小聪明。

《晚熟的人》可谓是大器晚成的人。总会在时代潮流中与时俱进,随代“弄潮儿”吧!

时隔两年后,再享读莫言老师的《晚熟的人》,那种感觉依然同《丰乳肥臀》、《蛙》、《霸王别姬》一般亲切,深读细品本书,莫老师回归故里,返老还童,将自己从孩提时日至今的经历,好似古典电影般叙播。只是主人公客串一下罢了。其中的亲情友情是那么浓厚亲密,无论是晚熟的蒋二,还是浮夸的高参,还是骨子里坚硬的三婶,,,,,,都作者拿出来与我们共勉,或多或少是存在一种力量,一种接地气的纯朴,一种为了活着而拼的晚熟的人。

贾平凹老师曾经说过:一切文学著作都是要“寻根”,不能忘本。在此莫言老师做到了,故乡是生养成长的地方,不管走到天南海北,遇到五湖四海的朋友,也抵不过故乡挚友亲人吧。故乡的“白馒头”依然那么香;家里得“清泉”依旧那么可口;再好的海参鲍鱼也比不上蒋二的“摊饼”卷大葱……

也应了“不忘初心牢记使命”“只争朝夕不负韶华”。